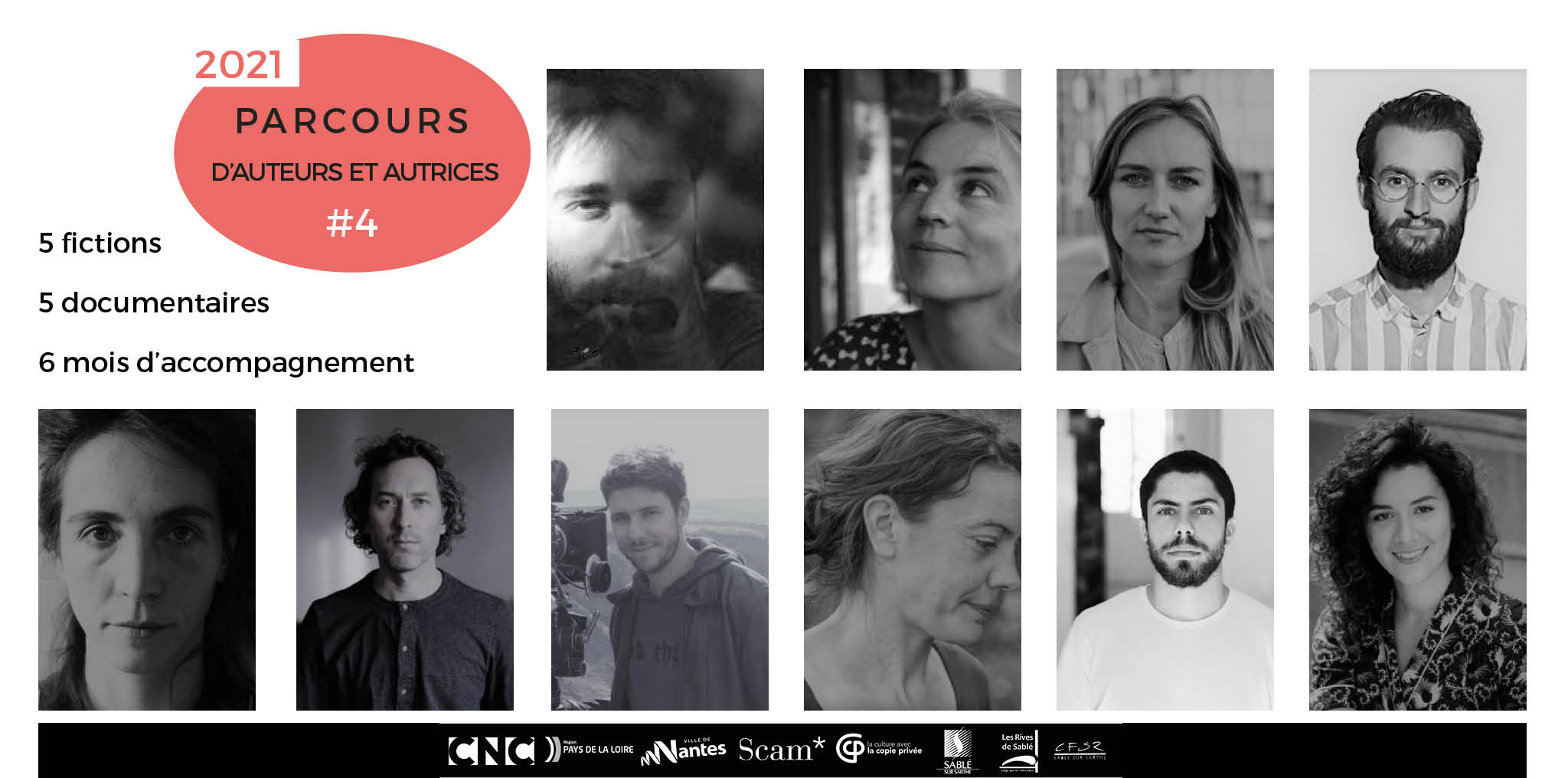

Dix auteurs et autrices intègrent le Parcours #3, dispositif de soutien à l’écriture initié par La Plateforme : 5 femmes et 5 hommes, 5 documentaires et 5 fictions, une attention particulière aux auteur·trice·s des Pays de la Loire. Ce parcours à mi-chemin entre résidence et formation repose sur le principe du tutorat et d’un accompagnement fort pour aider les participant.e.s à interroger, affiner et densifier leur projet. Accompagné·e·s par des tutrices, les lauréat·e·s bénéficieront d’un espace-temps propice à l’invention de récits singuliers mais aussi du collectif pour favoriser les partages d’expériences et le développement du réseau.

La première semaine se déroulera du lundi 25 au vendredi 29 2021 à Sablé-sur-Sarthe.

LE GROUPE DOCUMENTAIRE

Félix Besson

À onze ans, ses parents lui offrent sa première caméra. Une Sony HI8. À côté des entraînements de ski, il passe son temps à filmer sa famille et à monter à l’aide de deux magnétoscopes branchés en série, puis d’une table de montage Hama. Interne à Chambéry pour suivre l’option cinéma de son lycée, il sort sa caméra du cadre familial et entrevoit les possibilités de ce mode d’expression. Filmer devient alors une façon d’exister auprès de ses camarades et de se forger une vision du monde. Recalé à l’entrée du BTS, il en profite pour s’inscrire à l’université et questionner une pratique quelque peu techniciste, couvrant au passage quelques lacunes littéraires. Il continue à filmer, puisant divers sujets au cours de ses voyages. Après un master de réalisation documentaire à Paris, il se lance dans l’écriture d’un premier film, en cours de postproduction. In Alpe Graia est son deuxième film.

In Alpe Graia

Chaque printemps, Gilles part déneiger un col dans la montagne. Avant l’arrivée des touristes, il doit éliminer les épaisseurs de neige qui recouvrent la chaussée sur plusieurs kilomètres. Des jours durant, il livre un combat obstiné contre la matière et contre son propre corps, où constance et patience le disputent aux pannes et avaries d’un matériel qu’il doit sans cesse apprendre à dompter.

Valentine Chevalier

Après avoir approché l’audiovisuel durant ses études d’histoire, elle s’intéresse à la création documentaire en parallèle d’une longue aventure salariée dans un média vidéo associatif, le Vlipp. Elle est membre du collectif nantais Étrange miroir qui travaille le documentaire sous différentes formes, du spectacle vivant à l’installation interactive. Elle y réalise notamment des créations sonores, comme pour le spectacle L’Etrange bus de nuit ou la série de podcasts L’Aventure invisible. Son parcours l’amène à aborder les questions sociales via une approche sensible et intime, souvent dans une perspective historique. Plutôt tournée vers la création sonore depuis quelques années, elle revient à la vidéo avec ce premier projet de film documentaire.

Le Discours

Le discours date de 1952. Il est signé d’un paysan des Mauges, Jean, mon arrière grand-père. À l’aube de la promotion de l’agriculture intensive dans les campagnes, je découvre son combat pour la préservation de l’exploitation familiale contre les « technocrates en cravates ». À travers les réalités des générations d’agriculteurs qui lui succèdent, celle de ma grand-mère, de mon père et la mienne, je traverse les évolutions du monde agricole depuis l’après-guerre. En écho à la grande Histoire, je pars dans une quête familiale et personnelle afin de comprendre ce qui m’a détournée de cet héritage.

Tangi Le Bigot

Tangi Le Bigot, chef-opérateur et auteur-photographe, vit à Nantes. Formé à l’ESRA Bretagne, il se consacre après ses études à la photographie. Images plasticiennes, d’architectures, sur le motif ou en studio, il traverse les frontières entre commandes professionnelles et exigences artistiques. Il expose à la Quinzaine Photographique Nantaise, et aux Boutographies – Rencontres Photographiques de Montpellier. Aujourd’hui, il travaille principalement comme chef-opérateur sur des films documentaires. Son désir d’écriture et une conscience écologique, tous deux longuement muris, se cristallisent lors d’un incendie dans son immeuble. Il porte le projet de documentaire de création : « Matières Noires ».

Matières noires

Julie Rambaud

Enseignante de français et histoire-géographie, Julie Rambaud rompt avec l’Education nationale pour se consacrer pleinement à la création d’un cinéma ambulant dédié à la promotion du court-métrage. Après l’aménagement d’un ancien bus scolaire et une année d’itinérance au Portugal, elle revient avec le Magic bus dans les Pays de la Loire où continue, aujourd’hui encore, le festival Le plein de Super. Coordinatrice multifonctions de l’association La boîte carrée, elle assure entre autres la sélection et la programmation des films. Dès 2013, elle coréalise avec Yan Rambaud Suite à un voyageur, collage audiovisuel inspiré d’un roman. Son émerveillement pour les images d’archives et la pellicule l’amène désormais à son premier projet documentaire autour de son nouveau port d’ancrage : Paimboeuf.

Faisceaux

Paimboeuf, petite enclave sur l’estuaire de la Loire où je pose mes valises après une tournée de cinéma itinérant. Deux rues derrière chez moi, un cinéma des années 30 à l’abandon éveille ma curiosité. Je commence à enquêter et rencontre des témoins de l’époque où le cinéma jouait un rôle central dans la cité. Ils me donnent envie de rallumer les projecteurs… Et plus encore. Alors je décrète et m’invente que Paimboeuf fut, est, et restera un territoire cinématographique !

Sarah Zaher

Sarah Zaher a commencé sa formation au théâtre, au Cours Florent, en suivant en parallèle une licence de philosophie. Elle a poursuivi avec un cursus de jeu face à la caméra à l’Irish film Academy à Dublin. Elle a d’abord joué dans une compagnie de théâtre en Irlande puis devant la caméra dans des courts et longs métrages dont L’Apôtre de Cheyenne Carron. Elle a commencé à écrire son premier scénario avec l’accompagnement de la Maison du Film Court. Son court métrage a bénéficié d’une bourse de réécriture du CNC qui lui a permis de faire une résidence au GREC. Elle développe actuellement son premier projet de film documentaire Déracinés qui a été lauréat à Talent en Court en Mai 2020. Sarah est aussi professeure d’art dramatique au Cours Florent où elle exerce depuis quatre ans.

Déraciné·e·s

Mon père ne m’a pas transmis l’arabe, sa langue maternelle. Dans ce documentaire, j’emmènerai mon père avec moi à la rencontre des immigrés maghrébins de la même génération que lui, maîtrisant tout autant l’arabe et le français et ayant fait le choix ou non de transmettre l’arabe. Je recueillerai aussi la parole de leurs enfants. Je souhaite faire dialoguer ces moments d’entretiens avec eux et des moments d’échange avec mon père, l’amenant ainsi à repenser les raisons conscientes et inconscientes qui l’ont poussé à ne pas me transmettre sa langue maternelle. Ce documentaire soulèvera des problématiques dépassant la sphère intime et familiale en exposant les raisons politiques et sociétales de ce renoncement.

LE GROUPE FICTION

Eglantine Dijkstra

Enfant, elle vivait déjà dans son monde d’histoires imaginaires, exutoire à un ennui solitaire. Animée par cette envie de raconter des histoires, elle fait une école de cinéma où elle tourne son premier court-métrage en super 16. Depuis, elle aime filmer le réel comme la fiction. Ce qui l’intéresse, c’est l’humain dans ses sentiments et ses rapports amoureux, ainsi que les sujets de société qui ont trait à la marginalité et à la place de chacun dans la société. Actuellement, elle développe un documentaire où elle questionne l’importance du rêve dans le parcours d’une vie. Très curieuse de l’influence actuelle des technologies et des algorithmes, elle s’est penchée sur le système de notation citoyenne mis en place en Chine. Ainsi, elle a écrit Les Nouilles sont cuites, dystopie qui décrit une société qui pourrait être la notre.

Les Nouilles sont cuites

Dans une société où le Crédit Social et la notation ont pris le pouvoir, les personnes les plus mal notées sont laissées pour compte. L’une d’elles, Julia, veut emmener sa grand-mère à un concours auquel elle participe depuis quarante ans. À son travail, elle rencontre Max, son opposé, au profil social irréprochable. Pris d’affection et pour échapper à son morne quotidien, Max décide de l’aider à kidnapper sa grand-mère de sa maison de retraite sécurisée pour l’emmener au concours. Mais tout ne va pas se passer comme prévu et Julia va s’enfoncer dans les interdits.

Eléonor Gilbert

Eléonor Gilbert vit à Grenoble. Ses travaux de films et vidéos s’inscrivent dans la forme documentaire, souvent à la croisée des genres. Elle travaille seule comme avec des collectifs d’artistes. Elle intervient à l’Institut de la Communication et des Médias (Université Grenoble-Alpes) où elle fait découvrir le documentaire de création. Elle réalise aussi des films avec des personnes qui traversent des moments particuliers, à l’hôpital, en prison, ou avec la P.J.J. (protection judiciaire de la jeunesse). Ses deux derniers films, Espace et Hotel Echo, ont été diffusés dans de nombreux festivals en France et à l’étranger, et entre autres sur les plateformes numériques Médiapart et Tënk.

Conversations avant la nuit

Hélène, 50 ans, veuve depuis peu, a fermé la conserverie de viande de canard qu’elle tenait avec son mari. Elle s’efforce d’être présente pour son jeune fils qui vient de s’installer en couple, comme pour sa mère en fin de vie, dont elle s’était éloignée. L’histoire se passe surtout dans la chambre de cette étrange vieille dame. Au cours de conversations houleuses qu’elles ont ensemble sur l’attachement, la mort, la croyance en dieu, Hélène voit peu à peu remis en question ses choix, son rapport à la liberté… et son aveuglement face aux violences conjugales de son fils.

Maxime Martins

Maxime Martins réalise des courts métrages expérimentaux. Ses films tournés à Hong-Kong, Song-Do et Las Vegas abordent des espaces urbains vides de présence humaine. Diplômé de l’École des Beaux Arts de Nice, son travail a fait l’objet d’expositions personnelles et de projections en festivals. Ubikutopia (2015) a reçu une mention spéciale du jury d’Un festival c’est trop court, Vegasiorado (2016) a été projeté au Festival Vidéoformes de Clermont-Ferrand ainsi que durant un solo-show sur ikonoTV. Solina (2017), tourné en super 8, a obtenu le Grand Prix aux Rencontres Cinéma et Vidéo de Nice. Concrete Island (2018) aborde une ville déshumanisée dont le fonctionnement perdure dans une jungle d’écrans. En 2019, il réalise un court métrage de fiction 2VEZ avec les jeunes de la Devèze à Béziers. Il développe actuellement deux courts métrages, Dubailand et Le Jour où la Terre s’arrêta.

Imago

Dans un monde où le présentiel est interdit, la population passe la totalité de son temps en ligne, dans un monde virtuel. Les avenues vides des villes sont surveillées par les forces de l’ordre pour protéger les personnes connectées. Alors qu’il scrute ces lieux dépeuplés depuis les caméras de surveillance, Paul découvre des personnes bravant l’interdit. A travers eux, il devient fasciné par ce monde physique qu’il observe, sans y vivre. Lorsque son poste est supprimé pour être remplacé par un algorithme, il quitte son travail avec la volonté de découvrir le monde physique.

Jonathan Schupak

Auteur réalisateur, assistant réalisateur et monteur, Jonathan Schupak a étudié la théorie du cinéma à l’université, puis l’écriture et le métier d’assistant à l’ESEC et à la Maison du Film. Aujourd’hui, il alterne entre l’écriture, le plateau et la réalisation de clips vidéo et de films publicitaires. Il cherche à faire des films qui touchent d’abord aux émotions, mélangeant l’intime au spectaculaire. Il aime parler du monde en flirtant avec le genre et s’efforce toujours de créer une forme surprenante, qui éveille les sens. Dans une autre vie, il aurait aimé écrire et réaliser le long-métrage Stand by me (Rob Reiner – 1986) et la série TV The Leftovers (Damon Lindelof – 2014).

Arctodus

Thomas, 14 ans, est surnommé « p’tit Tom » car c’est le plus petit de sa classe de 3e. Lors du dernier jour de cours avant le passage fatidique au lycée, il reçoit une première injection de testostérone qui doit l’aider à déclencher sa puberté tardive. Alors qu’il a honte de son corps maigrichon bloqué dans l’enfance, la découverte d’Arctodus, un film sur un super-héros qui se voit infliger le même traitement que lui, va l’aider à s’accepter.

Théo Vincent

Après des études à l’IEP de Lyon, Théo Vincent se forme à la réalisation documentaire à l’Université Paris X. C’est finalement vers la production documentaire qu’il se tourne. En mai 2020, après cinq années au sein de la société ZED, où il travaille en tant que chargé de production sur de nombreux documentaires et docu-fictions, il décide de se tourner vers l’écriture et la réalisation.

Adepte d’un cinéma engagé esthétiquement et politiquement, il puise ses influences dans les films d’auteurs récents (Bertrand Mandico, Alain Guiraudie, João Pedro Rodrigues…) mais aussi dans d’autres formes d’arts contemporains (peinture, arts plastiques…). Programmateur pendant plusieurs années pour FranceDoc et ses Expériences Documentaires, sa sensibilité se nourrit également du côté du cinéma expérimental et des arts visuels.

Après la forêt

Lucas, 16 ans, est envoyé à un stage de citoyenneté, obligatoire pour les jeunes de son âge et encadré par des militaires. Au cœur de la forêt et surplombée par un massif montagneux, tout, dans la caserne qui accueille le groupe d’adolescents, semble envahi d’une obscure étrangeté. Seul Adel, 17 ans, est empreint d’une réalité à laquelle Lucas peut se raccrocher. Quand Adel décide de fuir dans la forêt, Lucas n’a d’autre choix que de tenter de le rattraper…